更扎眼的是对比:2010年至2023年,夫妻合计申报收入不到一亿卢布,可家庭资产账面过5亿,膨胀幅度直接把“灰色增量”钉在了墙上。案件调查已告一段落,被告进入阅卷阶段,准备开庭。这些都是公开报道可核的信息,我把点捋清,只是为了把下文的逻辑地基垫牢。

库兹涅佐夫的岗位,不是一般的“局处”能比的。他长期在总参系统负责信息安全,后来转任干部总局,这意味着人事权和敏感信息的交汇点。从军队治理的角度讲,这个位置像心脏的“窦房结”,节律一乱,全身跟着出问题。

近一年来,俄军系统出现密集人事震荡,同一序列里的副部长伊万诺夫因“特大贿赂”被带走,总参通信总局长也进入调查轨道,人、财、信三条支撑链条同时“体检”,外界会把它理解为“清洗”。这是战时状态下的“系统校准”。用战时标准来校准和平年代积累的“寻租生态”,动作必然重、节奏必然快。

家属连带清查与没收。过去俄式反腐的“君子约定”是“罪不及家人”,这次检方直接把家属财产打包入列,且以“非法所得及收益延伸”为法律口径,把遮羞布彻底揭开。这一步意义不小,它直接切断了“家族资产隔离”的老路。要知道,很多体系性腐败的技术细节,恰恰就藏在“亲属关联账户”“代持房产”“珠宝、钱币等高流动性藏品”这些口袋里。

只抓官员个人,往往抓到的是“空钱包”;把家庭网络纳入取证范围,才是真正碰到了利益命脉。此举会不会过猛、会不会引发“寒蝉效应”?这是另外一个政策层面的评估问题,但从震慑角度讲,信号已经足够刺眼——谁想靠亲属“托底”,现在就请打消念头。

讲到战争动员,不能绕开士兵待遇。莫斯科州签约一次性奖励约230万卢布,月薪21万卢布,加上地方津贴月增5万卢布,家庭补贴最高21万卢布,折合下来,一年大概能拿到约540万卢布,人民币按报道口径约48万元。这套“重奖前线”的方案,和“重锤后方贪腐”形成了对照。你把钱从腐败的“黑洞”里往外拉,同时把钱往士兵和家庭“白名单”里推,这不仅是资源分配,更是价值取向。

很多俄军基层军官和士兵,对这种高压反腐其实是支持的。不是因为他们多爱听“高大上”的口号,而是很简单:希望前线的每一笔钱都花在刀刃上,后方的每一个岗位都有人在干正事。当他们看到“凌晨突袭”的视频、看到一行行被登记的珠宝与货币、看到一次次庭审推进,他们会觉得“至少有人在管”。这种“被看见的治理”,是把信任一点点攒回来的方式。它不完美,但比“装聋作哑”要强太多。

这次对中将的抄家与全额没收,是俄式战时反腐的标志性拐点。它告诉体制内三个关键词:规则换代、边界外扩、问责下沉。它也告诉体制外三个关键词:资金回流、士气回升、阵地稳固。短期看,它会带来军内的阵痛和舆论的喧哗;中期看,它会对寻租网络造成结构性破坏;长期看,成败取决于能否把这套组合拳固化为制度流程。如果后续还有“证据链扎实、程序上轨、替代到位”的案件持续推出,这条路会越走越稳;如果停在“秀肌肉”的层面,那就是一阵风。

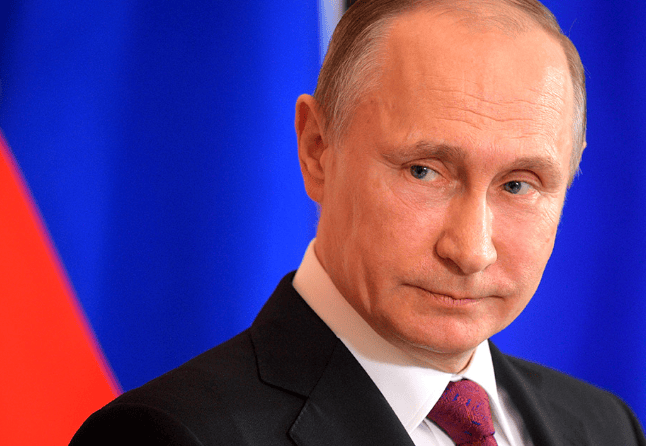

国际社会怎么看这场“反腐大戏”?外界多半是看热闹、看戏剧冲突。但军队腐败拖累国家安全,俄乌冲突下的财政压力、士气危机、装备问题,才是俄罗斯真正的“内伤”。普京这次不再手软,是对内外危机的多重回应。铁腕查腐败、全家查抄、资产归国库,等于向体系内外释放了最强烈的信号:权力调整、利益重构,无一幸免。谁还敢贪?库兹涅佐夫案之后,所有人都得掂量一下自己的“靠山”还稳不稳。

总结下来,这场反腐风暴不是单纯的正义胜利,也不是简单的权力清算。它是俄罗斯特殊体制下的必然结果,是权力结构调整、财政补血、体制自我修复的综合体现。旧的规则正在被打破,新的秩序以更强硬的方式重建。今天的库兹涅佐夫,只是“浮出水面”的一条大鱼,明天还会有更多“大鱼”被推到聚光灯下。普京再也忍不了了,谁敢再伸手,谁就得为全家买单。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏