今天咱们就打开天窗说亮话,聊聊一群特别容易被忽视的群体——1985年前退役的老兵。

这一批人,很多是70年代参军、80年代退伍的,年龄现在大多在60岁以上。当年条件艰苦不说,很多人连军装都是补丁摞补丁。上山、下海、蹲哨、拉练、战备,哪个不是拿命拼的?可你知道吗?他们退伍后,很多人连个像样的安置都没有!

没有退役安置、没有养老保障、没有优待政策,甚至连个像样的荣誉都没人提起。有的老兵回到地方,被当成“无业青年”,干点体力活糊口过日子,一干就是三十年。他们没怨国家、没找社会,低头干活,默默养老,但到老了,却发现日子越来越难。

尤其是医疗这一块,最让人心酸。

你说一个60多岁的老兵,得了糖尿病、高血压、冠心病,这都是“套餐”标配了。但他们能享受啥待遇?新农合、城乡医保这些都不稀奇,可问题是报销比例低、自费部分多,看得起病,治不起病;有的干脆能拖就拖,一年不进医院。

他们年轻时拼命流汗流血,现在却连病都不敢生,合理吗?公平吗?

再说生活补贴。现在很多地方对参战退役军人、伤残军人都有一些补贴政策,但1985年前退役的普通义务兵,很多都“不在政策圈里”。

不少老兵手里虽有优待证,可每次去社区医院,人家说这证看不懂;上公交、去景点,有的地方说“不识别”。你说这叫“全国通用”?通用个啥?一张卡变成了“名片”,真用的时候处处碰壁。

咱不是说政策不好,而是“口子太小”,把太多该照顾的人挡在门外了。

所以,有人建议:能不能对这批1985年前的退役老兵,专门制定两条实打实的优待措施——

一是提高医疗报销比例;二是增加生活补助金。

说白了,就是让这些老兵老有所医、老有所养,别再看病掏光积蓄、买药靠儿女接济。

有人可能要问:这政策能不能实施?财政压力大不大?我告诉你,只要舍得花钱给“真正需要的人”,咱国家财政是能兜得住的。

你别忘了,这些人可是咱国家最早一批用汗水撑起“现代军队骨架”的人!他们年轻时没条件吃好穿好,没机会读大学、考编制,干的都是脏活、累活,现在老了连“好处”都轮不到,这说得过去吗?

要说钱,真不多。

我们掐指一算,全国1985年前退伍在世的老兵,也就在几百万人这个量级。给每人每月增加几百元补贴,再在医保上“补上个口子”,总花费不会比一些浪费工程高,关键这钱花得值!

这不是谁耍赖,也不是谁在闹,而是一个群体的合理诉求,一个国家该有的“良心”。

我们一直在说要打造“全民尊军”的社会氛围,可连曾经摸枪握炮、为国站岗放哨的老兵都照顾不好,别人怎么会真心尊重?

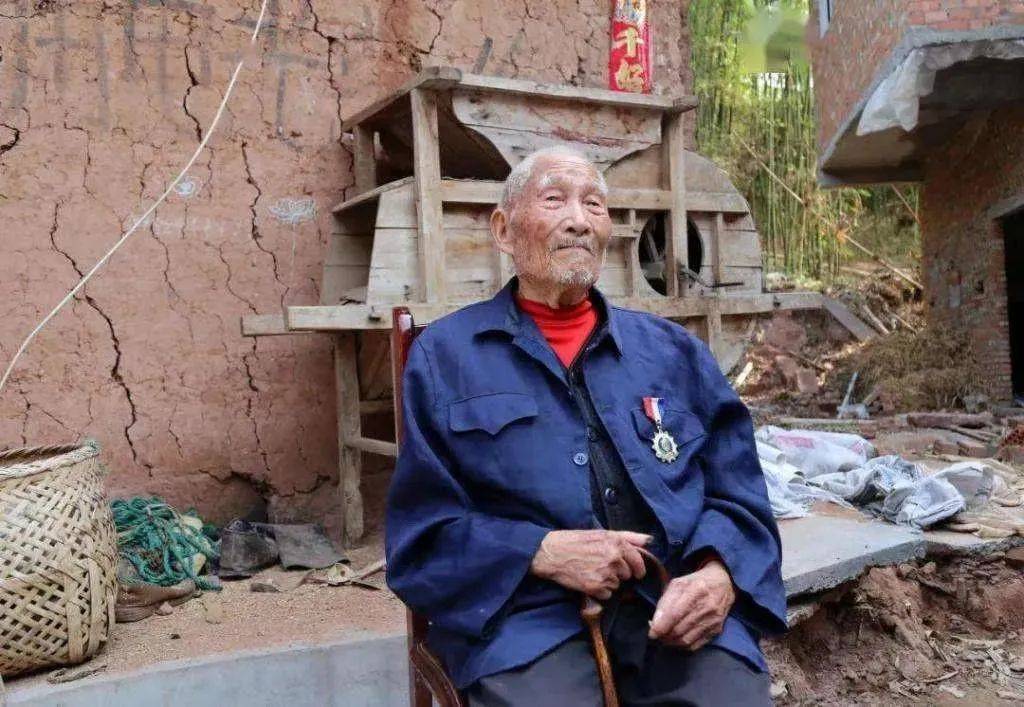

这几年,国家确实也在逐步改善退役军人待遇,尤其是参战参试人员、立功受奖者,但别忘了,还有一大批“沉默的老兵”在背后默默生活,他们没有光鲜履历,没有奖章傍身,可他们同样扛过枪、站过岗。

他们的青春,不该被历史遗忘;他们的贡献,也不该被优待政策遗漏!

这就是今天想说的:对1985年前的退役老兵,给点实打实的照顾吧!

不是求情,更不是要饭,是为那一代曾经用青春捍卫国家安宁的战士,争一个应得的晚年安稳。

不为别的,就为将来我们能对得起良心地说一句:

“我们,没有辜负老兵。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏